Les métiers de la

justice administrative

Les métiers de la

justice

administrative

Au Conseil d’État, dans les tribunaux administratifs et dans les cours administratives d’appel, ils et elles garantissent le respect du droit. Découvrez les différents métiers de la justice administrative et les missions de chacun et chacune.

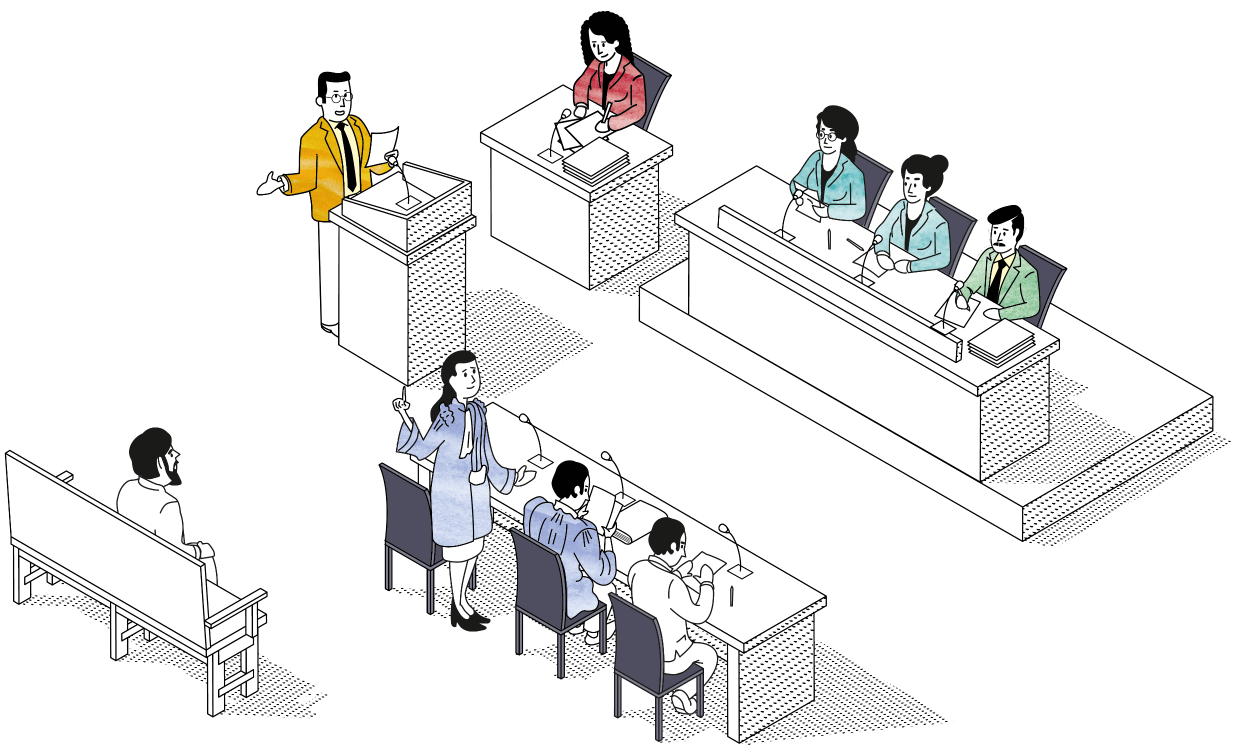

Qui protège vos droits et le droit ?

Le greffier, la greffière

C’est la personne qui enregistre le recours du citoyen et qui peut le renseigner sur les pièces à fournir. Il ou elle assiste ensuite le rapporteur lors de l’instruction de la demande et des échanges d’arguments écrits entre le citoyen et l’administration qui est attaquée. Après l’audience, le greffier ou la greffière est en charge de communiquer la décision finale des juges au citoyen.

L’avocat, l’avocate

C’est la personne que le citoyen a choisie pour le défendre. Il ou elle l’aide à écrire son recours et rédige les arguments qui permettent de justifier, par exemple, qu’une mesure prise par l’administration doit être annulée. À l’audience, il ou elle prend la parole pour défendre la demande du citoyen.

Le rapporteur public, la rapporteure publique

Lors de l’audience, son rôle est de donner un avis indépendant sur le litige qui oppose le citoyen à l’administration. Devant les juges, les avocats et le public, il ou elle donne son avis juridique sur l’affaire et préconise la solution qui doit être retenue. C’est son opinion personnelle, il ou elle ne participe pas à la décision des juges.

Des agents (informaticiens, documentalistes, gestionnaires budgétaires et ressources humaines, communicants…) qui assurent le fonctionnement quotidien des juridictions.

Le juge rapporteur, la juge rapporteure

C’est la personne qui instruit le recours du citoyen : il ou elle étudie sa demande et ses arguments, et demande des réponses écrites à l’administration qui est mise en cause. Son but : analyser les arguments de chacun et les confronter aux règles en vigueur pour préparer un projet de solution qui sera soumis aux juges. Au début de l’audience, il ou elle rappelle l’objet de la demande du citoyen et résume les arguments échangés à l’écrit.

Les juges

Leur rôle est de trancher définitivement l’affaire. Durant l’audience, ils ou elles écoutent le rapporteur public et l’avocat du citoyen. Après l’audience, ils ou elles délibèrent sur l’affaire et rendent leur décision.

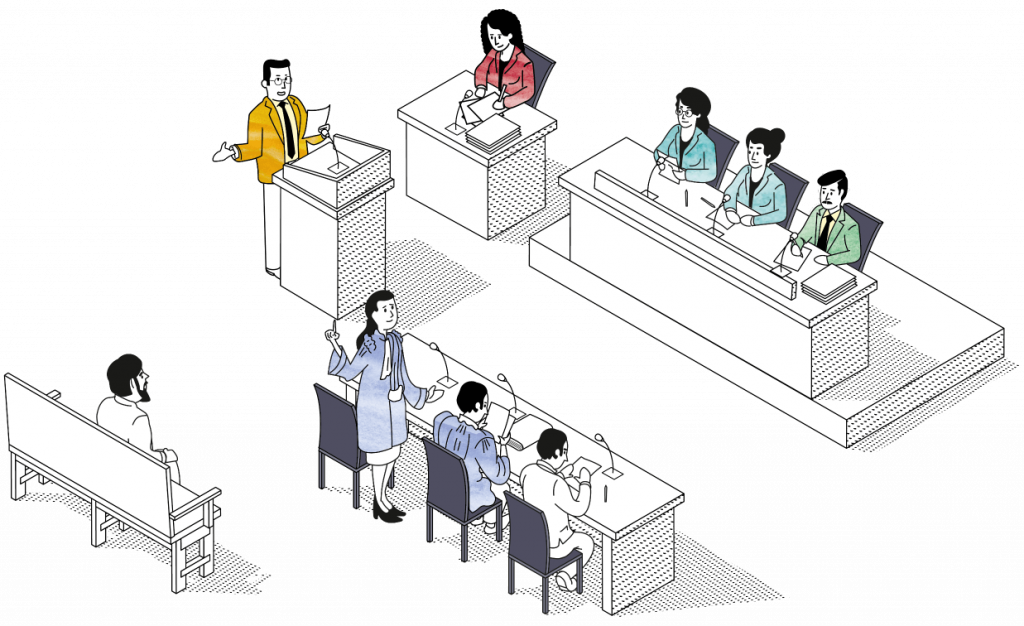

Qui protège vos droits et le droit ?

Le juge rapporteur, la juge rapporteure

C’est la personne qui instruit le recours du citoyen : il ou elle étudie sa demande et ses arguments, et demande des réponses écrites à l’administration qui est mise en cause. Son but : analyser les arguments de chacun et les confronter aux règles en vigueur pour préparer un projet de solution qui sera soumis aux juges. Au début de l’audience, il ou elle rappelle l’objet de la demande du citoyen et résume les arguments échangés à l’écrit.

Le greffier, la greffière

C’est la personne qui enregistre le recours du citoyen et qui peut le renseigner sur les pièces à fournir. Il ou elle assiste ensuite le rapporteur lors de l’instruction de la demande et des échanges d’arguments écrits entre le citoyen et l’administration qui est attaquée. Après l’audience, le greffier ou la greffière est en charge de communiquer la décision finale des juges au citoyen.

L’avocat, l’avocate

C’est la personne que le citoyen a choisie pour le défendre. Il ou elle l’aide à écrire son recours et rédige les arguments qui permettent de justifier, par exemple, qu’une mesure prise par l’administration doit être annulée. À l’audience, il ou elle prend la parole pour défendre la demande du citoyen.

Le rapporteur public, la rapporteure publique

Lors de l’audience, son rôle est de donner un avis indépendant sur le litige qui oppose le citoyen à l’administration. Devant les juges, les avocats et le public, il ou elle donne son avis juridique sur l’affaire et préconise la solution qui doit être retenue. C’est son opinion personnelle, il ou elle ne participe pas à la décision des juges.

Les juges

Leur rôle est de trancher définitivement l’affaire. Durant l’audience, ils ou elles écoutent le rapporteur public et l’avocat du citoyen. Après l’audience, ils ou elles délibèrent sur l’affaire et rendent leur décision.

Et aussi

Des agents (informaticiens, documentalistes, gestionnaires budgétaires et ressources humaines, communicants…) qui assurent le fonctionnement quotidien des juridictions.

Qui protège vos droits et le droit ?

Le rapporteur public, la rapporteure publique

Lors de l’audience, son rôle est de donner un avis indépendant sur le litige qui oppose le citoyen à l’administration. Devant les juges, les avocats et le public, il ou elle donne son avis juridique sur l’affaire et préconise la solution qui doit être retenue. C’est son opinion personnelle, il ou elle ne participe pas à la décision des juges.

Le greffier, la greffière

C’est la personne qui enregistre le recours du citoyen et qui peut le renseigner sur les pièces à fournir. Il ou elle assiste ensuite le rapporteur lors de l’instruction de la demande et des échanges d’arguments écrits entre le citoyen et l’administration qui est attaquée. Après l’audience, le greffier ou la greffière est en charge de communiquer la décision finale des juges au citoyen.

Les juges

Leur rôle est de trancher définitivement l’affaire. Durant l’audience, ils ou elles écoutent le rapporteur public et l’avocat du citoyen. Après l’audience, ils ou elles délibèrent sur l’affaire et rendent leur décision.

Le juge rapporteur, la juge rapporteure

C’est la personne qui instruit le recours du citoyen : il ou elle étudie sa demande et ses arguments, et demande des réponses écrites à l’administration qui est mise en cause. Son but : analyser les arguments de chacun et les confronter aux règles en vigueur pour préparer un projet de solution qui sera soumis aux juges. Au début de l’audience, il ou elle rappelle l’objet de la demande du citoyen et résume les arguments échangés à l’écrit.

L’avocat, l’avocate

C’est la personne que le citoyen a choisie pour le défendre. Il ou elle l’aide à écrire son recours et rédige les arguments qui permettent de justifier, par exemple, qu’une mesure prise par l’administration doit être annulée. À l’audience, il ou elle prend la parole pour défendre la demande du citoyen.

Et aussi

Des agents (informaticiens, documentalistes, gestionnaires budgétaires et ressources humaines, communicants…) qui assurent le fonctionnement quotidien des juridictions.

« Le juge administratif assure

le respect de l’État de droit »

Avec MAUD VIALETTES, présidente de la 4e chambre de la section du contentieux du Conseil d’État.

Quel rôle le juge administratif joue-t-il dans la vie des citoyens et dans notre société ?

Le juge administratif est présent dans tous les pans de la vie des citoyens : l’école, la santé, l’emploi, le logement, les transports, l’environnement, la sécurité… Dans tous ces domaines et dans d’autres encore, il veille, quand il est saisi d’un litige, à ce que les décisions de l’administration soient conformes à la loi et à l’intérêt général. Il peut s’agir de litiges qui concernent un cercle restreint de citoyens : telle école peut-elle refuser d’admettre en école maternelle un enfant de moins de trois ans ? Ou de litiges qui ont une résonnance plus générale : le Gouvernement peut-il imposer aux citoyens de réaliser certaines démarches administratives par Internet ? L’intervention du juge administratif assure l’État de droit : elle permet que les règles s’appliquent à tous, même aux administrations et aux pouvoirs publics.

Comment construisez-vous vos décisions ?

Sauf exception, nos décisions sont collégiales. Elles résultent d’abord d’un travail d’analyse préalable, mené par plusieurs juges : nous étudions les arguments écrits des citoyens et de l’administration à la lumière de la législation, de la jurisprudence, voire de rapports officiels ou de travaux scientifiques. Il nous arrive aussi d’organiser des séances orales d’instruction pour entendre les parties et mieux comprendre les enjeux d’un litige. Car il faut toujours appréhender le droit en tenant compte de la réalité.

Lors de l’audience, nous écoutons les conclusions du rapporteur public et les avocats. Vient ensuite le délibéré : nous sommes alors, en règle générale, trois à neuf juges administratifs et nous débattons ensemble de la solution à apporter au litige. Cet échange aboutit parfois à une tout autre solution que celle qui avait été envisagée de prime abord ! À l’issue de ce délibéré, nous rendons notre décision.

À quoi ressemble votre quotidien au Conseil d’État ?

C’est tout sauf monotone ! Dans une même semaine, je peux étudier successivement des dossiers sur l’accès des étudiants à la deuxième année des études de médecine, sur le salaire minimal des salariés de la branche de la grande distribution ou encore sur une sanction infligée à un fonctionnaire. La polyvalence, c’est une des spécificités du juge administratif : nous devons être capables de passer d’un sujet à l’autre, de les saisir dans leur technicité, tout en gardant à l’esprit leurs implications concrètes.

Ensuite, parce que mes journées sont rythmées par une alternance de travail individuel et de travail collectif : pour l’instruction des dossiers avec les greffiers de ma chambre et pour la préparation, avec mes collègues, des affaires portées à l’audience. Enfin, chaque semaine est scandée par les audiences. C’est toujours un moment très important dans mes semaines.

« La polyvalence est une des spécificités du juge administratif : nous devons être capables de passer d’un sujet à l’autre, dans leur technicité, tout en gardant à l’esprit leurs implications concrètes. »

Quelles sont pour vous les plus grandes qualités d’un juge administratif ?

Je serais bien en peine de tracer le portrait type du juge idéal ! Car il n’y en a pas un seul. La pluralité des profils de juges administratifs est ce qui fait l’identité et la force de la justice administrative. Nous partageons cependant des exigences communes : une grande rigueur d’analyse et de raisonnement, une conscience aiguë des devoirs qui découlent de nos responsabilités de juge, mais aussi des limites de notre office au regard des prérogatives du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, et, bien entendu, une déontologie chevillée au corps.

Je crois, mais c’est une vision plus personnelle, qu’un bon juge administratif sait écouter, dialoguer et être pédagogue : avec ses pairs mais aussi avec les justiciables. Je pense aussi que c’est un juge qui sait douter, ne pas s’arrêter à ses premières impressions, accepter la contradiction et s’en enrichir, mais qui, pour autant, à la fin, n’a pas peur de trancher dans le sens qui lui paraît le plus juste. Enfin, je suis intimement convaincue que le juge ne doit pas être coupé du réel. Il doit porter une attention particulière aux équilibres et aux évolutions de la société. Sa boussole, c’est l’intérêt général.

«Accompagner les citoyens à chaque étape de leurs recours »

DAVID DUBOST

Greffier en chef au tribunal administratif de Caen

Le rôle du greffe, c’est d’accompagner les recours des citoyens, du dépôt à l’accueil du tribunal ou via Internet, jusqu’au jugement. À chaque étape, il garantit la solidité de la procédure. Nous aidons tout d’abord les citoyens à formaliser leurs demandes, à inclure toutes les pièces nécessaires pour que leurs recours soient complets et qu’ils ne soient pas rejetés dès cette première étape. Par cet appui purement formel, nous faisons gagner du temps à tout le monde : nous n’intervenons pas sur les questions juridiques mais nous permettons au débat de se concentrer sur le fond. Et lorsque c’est possible, nous suggérons la médiation, moins longue et parfois plus adaptée qu’un procès. Au cours de l’instruction et jusqu’à l’audience, les greffiers font vivre le principe du contradictoire : ils appuient les magistrats pour assurer la circulation des arguments entre les citoyens et les administrations mises en cause. Enfin, nous jouons un rôle d’information essentiel pour les citoyens : à l’issue d’un jugement, nous leur indiquons comment contester la décision s’ils l’estiment injuste.

« Le magistrat est un juge de proximité »

Magistrate au tribunal administratif de Grenoble

«Accompagner les citoyens à chaque étape de leurs recours »

DAVID DUBOST

Greffier en chef au tribunal administratif de Caen

« Le magistrat est un juge de proximité »

Magistrate au tribunal administratif de Grenoble

Le droit, c'est quoi ?

La justice administrative, comment ça marche ?