La mission particulière

du Conseil d’État :

examiner les futures lois

Garantir des lois efficaces

et respectueuses de nos droits

Si la vie en société était un jeu, les lois en seraient les règles. Elles nous permettent de vivre ensemble, de prévenir ou de corriger des inégalités, ou encore de définir et de protéger nos droits et libertés. Comment s’assurer que les nouvelles lois soient claires pour toutes et tous et respectent les règles déjà en place ? Comment anticiper leur efficacité et s’assurer qu’elles auront un effet concret sur nos vies ? C’est précisément le rôle des avis juridiques du Conseil d’État. Avant qu’une loi ne soit débattue et votée par les parlementaires, le Conseil d’État l’examine et rend un avis.

Les conseillers d’État ont pour mission de vérifier tous les projets de loi du Gouvernement. Ils peuvent également analyser les propositions de loi des députés ou des sénateurs lorsque le président ou la présidente de l’Assemblée nationale ou du Sénat en fait la demande, avec l’accord du parlementaire à l’origine de la proposition. Les projets de réglementation – décrets – les plus importants du Gouvernement sont aussi examinés par le Conseil d’État.

En vérifiant que le Gouvernement et les parlementaires respectent le droit dans les projets et propositions qu’ils élaborent, le Conseil d’État préserve l’État de droit, l’intérêt général et les libertés des citoyens.

Un rôle clé dans l’élaboration de la loi

Les députés

et les sénateurs

Ils élaborent des propositions de loi. Les présidents des assemblées peuvent, s’ils le souhaitent, soumettre ces propositions au Conseil d’État pour avis.

Le Gouvernement

Il élabore des projets de loi qu’il soumet obligatoirement au Conseil d’État.

Le Conseil d’État

Les conseillères et conseillers d’État analysent les projets et propositions de loi et rendent un avis. Cet avis sert au Gouvernement ou aux députés et sénateurs pour améliorer leur texte avant qu’il ne soit débattu et voté par les parlementaires.

Le Parlement

Les députés et sénateurs examinent puis débattent les projets ou propositions de lois lors d’une séance publique. Des amendements sont éventuellement proposés, puis les textes sont soumis au vote.

Le Conseil constitutionnel

Le président de la République, le Premier ministre, les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que 60 députés ou 60 sénateurs peuvent saisir le Conseil constitutionnel pour contester une loi qui a été votée, avant que celle-ci ne soit promulguée. Le Conseil constitutionnel vérifie que la loi respecte bien la Constitution.

Le président de la République

Il promulgue la loi, qui est ensuite publiée au Journal officiel.

Qu’est-ce qu’une bonne loi ?

Une loi mal conçue peut avoir de lourdes conséquences dans la vie de tous les jours et sur le bon fonctionnement de la société. Mais qu’est-ce qu’une bonne loi ?

Dans ses avis, le Conseil d’État ne se prononce pas sur les choix politiques du Gouvernement ou des parlementaires, il vérifie trois critères essentiels pour s’assurer qu’une loi est bien construite.

Une bonne loi doit être…

CLAIRE

« Nul n’est censé ignorer la loi », mais la loi doit pouvoir être comprise de toutes et de tous. La clarté permet à chacun de connaître sans ambiguïté ses droits et ses devoirs.

Concrètement, c'est quoi une loi claire ?

Une loi indique que dans les zones résidentielles, la vitesse des automobilistes doit être modérée.

La loi ne précise pas la vitesse maximale et laisse trop de place à l’interprétation, ce qui peut mener à des infractions involontaires et nuire à la sécurité routière.

Une loi indique que la vitesse maximale dans les zones résidentielles est de 30 km/h.

La loi est compréhensible, les conducteurs savent quelle est la vitesse maximale à respecter.

COHÉRENTE

Une nouvelle loi ne doit pas contredire les lois existantes, sinon comment savoir quelle règle doit s’appliquer ? Elle doit aussi respecter la hiérarchie des normes et les règles comme la Constitution ou le droit européen qui garantissent nos droits et nos libertés fondamentales.

Concrètement, c'est quoi une loi cohérente ?

Une loi autorise l’installation d’usines polluantes près de cours d’eau, sans exiger des entreprises qu’elles évaluent leurs impacts sur l’environnement.

Cette règle contredit le principe de précaution et le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tous deux garantis par la Charte de l’environnement de 2004, intégrée à la Constitution.

Une loi limite l’utilisation des bouteilles en plastique dans les événements organisés par des établissements publics.

Cette loi s’aligne avec le principe de préservation de l’environnement garanti par la Charte de l’environnement de 2004. Elle favorise les comportements durables et permet de réduire la pollution plastique.

APPLICABLE

La loi doit pouvoir être mise en œuvre dans la réalité quotidienne des citoyens et des institutions. Seule une loi applicable peut avoir un effet concret et utile sur nos vies.

Concrètement, c'est quoi une loi appliquable ?

Une loi impose aux restaurants de calculer l’empreinte carbone de chaque plat, sans fournir de méthodologie standardisée ni d’outil ou de grille d’évaluation pour réaliser le calcul.

Sans aide ni ressources adéquates, les restaurateurs seront incapables d’appliquer la loi, ou ils l’appliqueront chacun de manière très différente.

Une loi impose aux restaurants d’afficher clairement les origines des aliments contenus dans chaque plat sur le menu.

En fournissant des directives claires et en contrôlant régulièrement les restaurants, cette loi peut être appliquée par les restaurateurs.

Les avis juridiques du Conseil d’État s’assurent que les futures lois respectent ces trois critères. L’objectif est de garantir que les citoyens ne se retrouvent pas devant des règles qui se contredisent ou qui n’ont aucun effet sur leur vie.

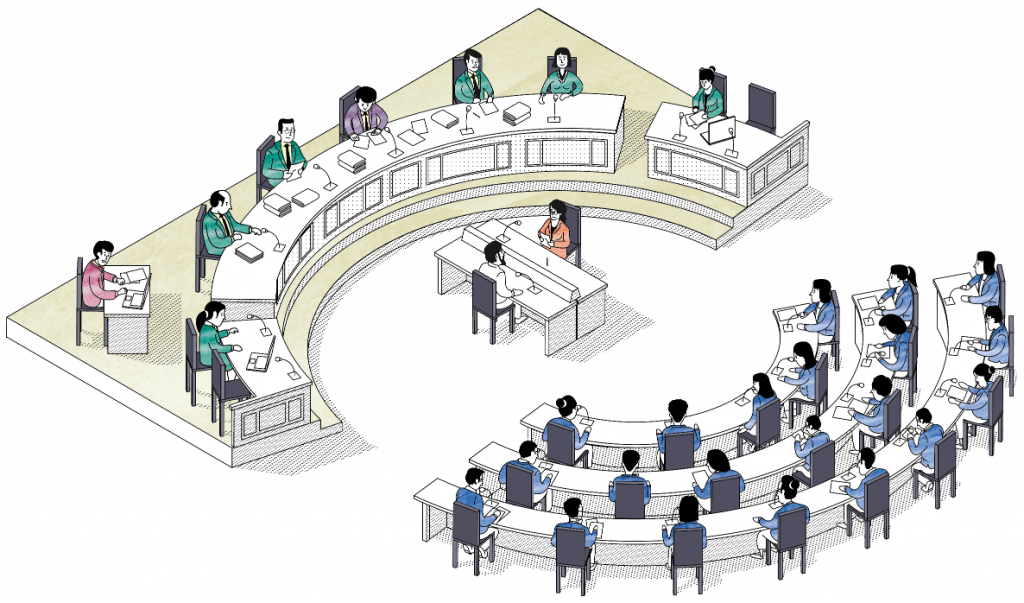

Comment sont élaborés les avis juridiques ?

Lorsque le Gouvernement ou le Parlement soumet un texte pour avis au Conseil d’État, le projet ou la proposition est attribué à la section consultative compétente sur le sujet. Par exemple, une proposition de réforme du calcul de l’allocation chômage sera attribuée à la section sociale, alors qu’un projet de loi sur l’impôt à la section des finances. Cette attribution garantit que les conseillers d’État qui se pencheront sur le texte sont experts du sujet. Et quand un texte aborde beaucoup de sujets différents, il est examiné collectivement par plusieurs sections.

La saisine

Le Gouvernement ou le président de l’Assemblée nationale ou du Sénat soumet un texte pour avis. Ce texte est attribué à l’une des cinq sections consultatives du Conseil d’État.

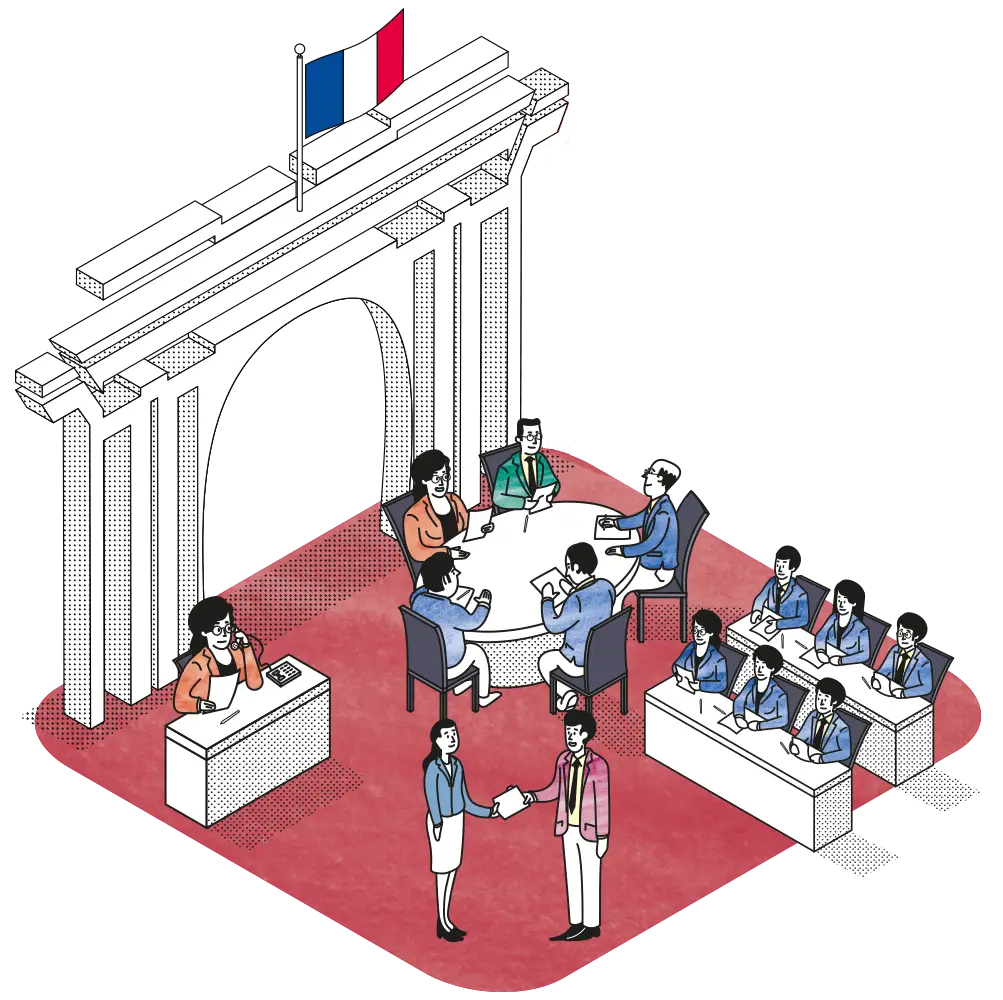

L’examen

Au sein de la section, un conseiller d’État nommé « rapporteur » analyse le texte et dialogue avec ses auteurs.

La réunion de section

Le projet d’avis est discuté par tous les membres de la section.

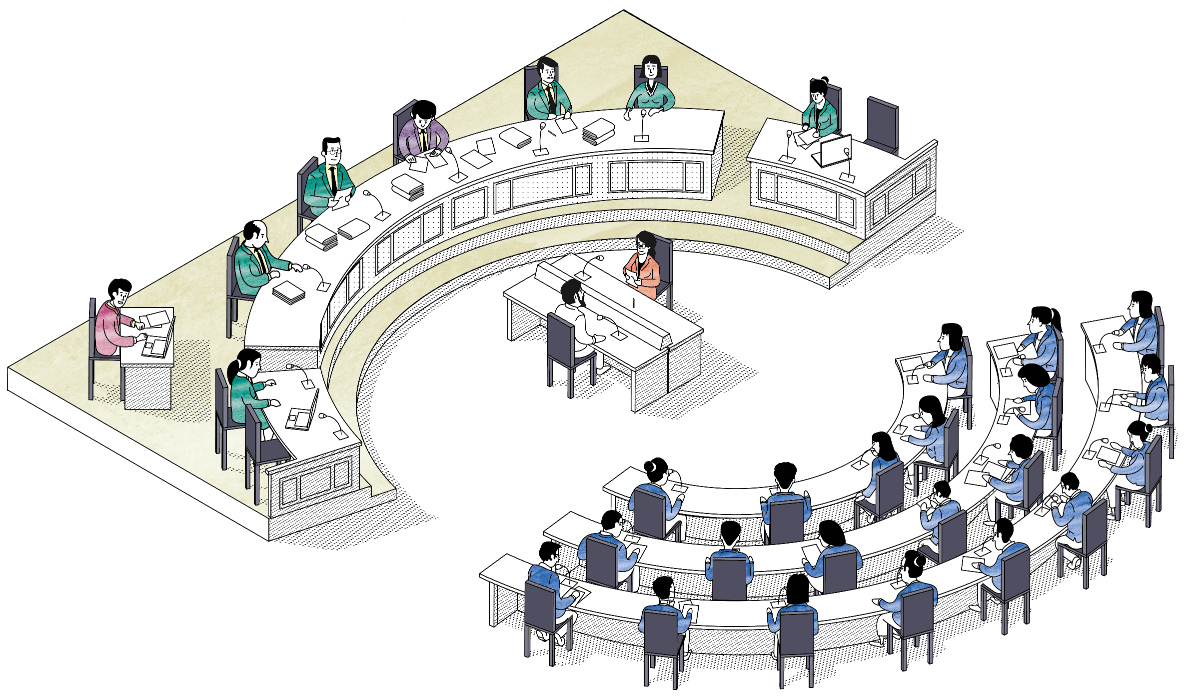

L’assemblée générale

Pour les projets ou propositions de loi, l’avis est discuté en assemblée générale, qui réunit les conseillères et conseillers d’État.

L’avis

L’avis est adopté par le Conseil d’État et rendu au Gouvernement ou au Parlement.

Les conseillers d’État dialoguent avec l’administration ou les députés et sénateurs à l’origine du texte pour bien comprendre leurs intentions. Dans chaque avis, ils se demandent si le projet ou la proposition de loi répond vraiment aux problèmes qu’il propose de régler.

Apres une analyse approfondie, un avis est élaboré, débattu et adopté de manière collégiale au Conseil d’État. Repenser l’utilisation de tel mot ou telle phrase lourde de conséquences sur le plan juridique ou dans la vie réelle, réaliser une étude d’impact plus solide, supprimer un paragraphe qui ne respecte pas la Constitution… L’avis du Conseil d’État ne fait aucun commentaire d’ordre politique, il propose des solutions de rédaction, juridiques ou opérationnelles.

Les avis du Conseil d’État ont valeur de conseil : le Gouvernement ou les députés et sénateurs peuvent décider ou non de les suivre. Toutefois, dans la majorité des cas, les avis du Conseil d’État sont suivis.

Qui garantit l’efficacité et la légalité des projets de lois ?

Le secrétaire de section, la secrétaire de section

Son rôle est d’appuyer le rapporteur tout au long du processus, de la saisine jusqu’au vote de l’avis. Il ou elle fait le lien entre le rapporteur et l’administration ou les députés et sénateurs. Il ou elle s’assure également du bon suivi administratif du dossier.

Le vice-président, la vice-présidente

Son rôle est de présider l’assemblée générale. Il ou elle anime le débat sur le projet d’avis et donne la parole aux conseillères et conseillers d’État. Si après le débat, un vote a lieu en l’absence de consensus, et qu’aucune majorité ne se dégage, il ou elle tranche.

Le rapporteur, la rapporteure

Son rôle est d’analyser le projet ou la proposition de loi et de mettre en avant les problèmes juridiques à régler. Il ou elle échange avec l’administration, le député ou le sénateur à l’origine du texte puis propose un projet d’avis. D’abord au reste de sa section, puis aux autres conseillères et conseillers d’État en assemblée générale. Après l’assemblée générale, il ou elle modifie le projet d’avis.

Le président de section, la présidente de section

Son rôle est de diriger la section et d’organiser le travail des rapporteurs et du secrétariat de la section.

Le président de section, la présidente de section

Son rôle est de diriger la section et d’organiser le travail des rapporteurs et du secrétariat de la section.

Le président de section, la présidente de section

Son rôle est de diriger la section et d’organiser le travail des rapporteurs et du secrétariat de la section.

Le président de section, la présidente de section

Son rôle est de diriger la section et d’organiser le travail des rapporteurs et du secrétariat de la section.

Le président de section, la présidente de section

Son rôle est de diriger la section et d’organiser le travail des rapporteurs et du secrétariat de la section.

Les conseillers d’État, les conseillères d’État*

Lors de l’assemblée générale, ils et elles écoutent la présentation du projet d’avis du rapporteur et en débattent. Si aucun consensus n’est atteint après le débat, ils et elles votent pour les modifications qu’ils et elles souhaitent faire apporter au projet d’avis.

* En fonction de leur expérience, les membres du Conseil d’État ont le grade d’auditeur, de maître des requêtes ou de conseiller d’État.

Qui garantit l’efficacité et la légalité des projets de lois ?

Le rapporteur, la rapporteure

Son rôle est d’analyser le projet ou la proposition de loi et de mettre en avant les problèmes juridiques à régler. Il ou elle échange avec l’administration, le député ou le sénateur à l’origine du texte puis propose un projet d’avis. D’abord au reste de sa section, puis aux autres conseillères et conseillers d’État en assemblée générale. Après l’assemblée générale, il ou elle modifie le projet d’avis.

Le secrétaire de section, la secrétaire de section

Son rôle est d’appuyer le rapporteur tout au long du processus, de la saisine jusqu’au vote de l’avis. Il ou elle fait le lien entre le rapporteur et l’administration ou les députés et sénateurs. Il ou elle s’assure également du bon suivi administratif du dossier.

Le président de section, la présidente de section

Son rôle est de diriger la section et d’organiser le travail des rapporteurs et du secrétariat de la section.

Les conseillers d’État, les conseillères d’État*

Lors de l’assemblée générale, ils et elles écoutent la présentation du projet d’avis du rapporteur et en débattent. Si aucun consensus n’est atteint après le débat, ils et elles votent pour les modifications qu’ils et elles souhaitent faire apporter au projet d’avis.

* En fonction de leur expérience, les membres du Conseil d’État ont le grade d’auditeur, de maître des requêtes ou de conseiller d’État.

Le vice-président, la vice-présidente

Son rôle est de présider l’assemblée générale. Il ou elle anime le débat sur le projet d’avis et donne la parole aux conseillères et conseillers d’État. Si après le débat, un vote a lieu en l’absence de consensus, et qu’aucune majorité ne se dégage, il ou elle tranche.

Qui garantit l’efficacité et la légalité des projets de lois ?

Le rapporteur, la rapporteure

Son rôle est d’analyser le projet ou la proposition de loi et de mettre en avant les problèmes juridiques à régler. Il ou elle échange avec l’administration, le député ou le sénateur à l’origine du texte puis propose un projet d’avis. D’abord au reste de sa section, puis aux autres conseillères et conseillers d’État en assemblée générale. Après l’assemblée générale, il ou elle modifie le projet d’avis.

Le secrétaire de section, la secrétaire de section

Son rôle est d’appuyer le rapporteur tout au long du processus, de la saisine jusqu’au vote de l’avis. Il ou elle fait le lien entre le rapporteur et l’administration ou les députés et sénateurs. Il ou elle s’assure également du bon suivi administratif du dossier.

Le président de section, la présidente de section

Son rôle est de diriger la section et d’organiser le travail des rapporteurs et du secrétariat de la section.

Les conseillers d’État, les conseillères d’État*

Lors de l’assemblée générale, ils et elles écoutent la présentation du projet d’avis du rapporteur et en débattent. Si aucun consensus n’est atteint après le débat, ils et elles votent pour les modifications qu’ils et elles souhaitent faire apporter au projet d’avis.

* En fonction de leur expérience, les membres du Conseil d’État ont le grade d’auditeur, de maître des requêtes ou de conseiller d’État.

Le vice-président, la vice-présidente

Son rôle est de présider l’assemblée générale. Il ou elle anime le débat sur le projet d’avis et donne la parole aux conseillères et conseillers d’État. Si après le débat, un vote a lieu en l’absence de consensus, et qu’aucune majorité ne se dégage, il ou elle tranche.