La justice administrative,

à quoi ça sert ?

Tous les jours, l’administration prend des décisions sur des sujets qui concernent chacun et chacune d’entre nous : santé, environnement, libertés publiques, sécurité, social… La justice administrative est là pour vérifier que ces décisions respectent le droit et vos libertés fondamentales.

Lorsqu’une personne est en conflit avec une autre personne ou une entreprise, elle peut se tourner vers la justice judiciaire. Cette justice est bien connue : elle traite les crimes, les délits ou les différends entre personnes privées. Mais comment faire lorsqu’une personne est en désaccord avec sa mairie, un hôpital ou même le Gouvernement ? Dans ce cas, il est possible de faire appel à la justice administrative. Les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel et le Conseil d’État tranchent les litiges des citoyens, entreprises et associations avec l’administration.

Une justice qui protège les citoyens

Par exemple, une personne peut saisir la justice administrative si elle considère que la préfecture a injustement interdit la tenue d’une manifestation, que le projet de construction d’une route par le département porte atteinte à la protection des animaux, ou que la Direction générale des finances publiques lui impose des prélèvements trop élevés… En vérifiant que les actions des administrations sont conformes au droit et que les droits fondamentaux des citoyens sont respectés, les juges administratifs protègent des abus ou des erreurs.

La justice administrative est ainsi un maillon essentiel de l’État de droit

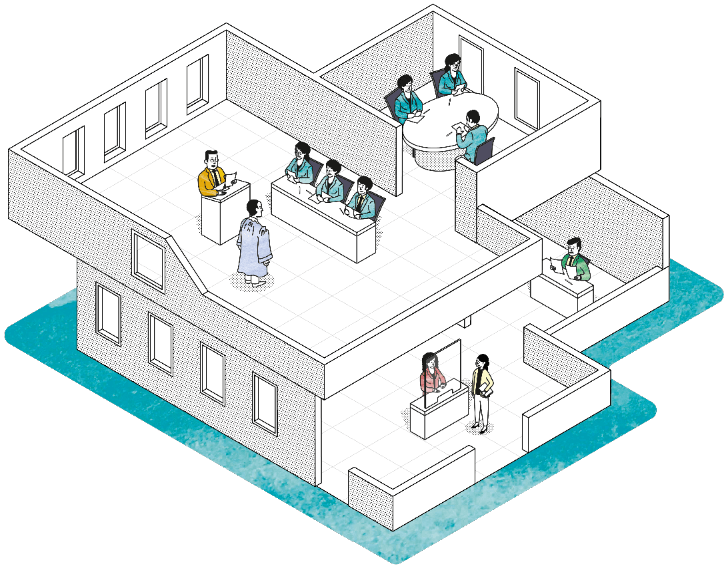

Elle vérifie que l’administration respecte le droit.

Ils peuvent déposer un recours contre les actions de l’administration s’ils estiment qu’elles ne respectent pas le droit.

Elle prend des mesures et édicte des règles qui concernent tous les citoyens dans leur vie quotidienne.

L’administration

Elle prend des mesures et édicte des règles qui concernent tous les citoyens dans leur vie quotidienne.

Les citoyens

Ils peuvent déposer un recours contre les actions de l’administration s’ils estiment qu’elles ne respectent pas le droit.

La justice

administrative

Elle vérifie que l’administration respecte le droit.

Des décisions qui touchent directement la vie des citoyens

5 décisions

qui ont changé la vie des citoyens

Indemnisation en cas d’accident du travail

M. Cames, un ouvrier blessé dans l’exercice de son travail, demande à être indemnisé par l’État, son employeur. Bien que celui-ci n’ait pas commis de faute à proprement parler, le juge administratif reconnaît sa responsabilité, car l’ouvrier a été exposé à un risque. Trois ans après cette décision, la première loi sur l’indemnisation des accidents du travail est promulguée.

Protection des libertés fondamentales

M. Benjamin doit donner une conférence à Nevers mais, sous la pression de syndicats, le maire de la ville l’interdit. Saisi par le citoyen, le Conseil d’État annule l’interdiction. Depuis cette décision, le juge administratif vérifie toujours qu’une atteinte à une liberté publique, comme la liberté de réunion, est strictement nécessaire et proportionnée.

Une personne enceinte ne peut pas être licenciée

Infirmière dans le service public, Mme Peynet est licenciée après avoir annoncé sa grossesse à sa direction. Elle saisit le Conseil d’État. Le juge annule son licenciement et fait émerger un nouveau principe général du droit : il est désormais interdit de licencier une femme enceinte employée dans les services publics.

Droit fondamental à une vie familiale normale

Un décret interdit aux membres de la famille d’un étranger en situation régulière de venir en France, sauf s’ils renoncent à travailler. Saisi par une association et des syndicats, le juge administratif annule ce décret qui sépare les familles : le droit à une vie familiale normale est désormais un droit protégé pour tous.

Droit fondamental à un environnement sain

La pollution de l’air dépasse les limites fixées par le droit européen dans plusieurs zones en France en 2017. Saisi par une association, le Conseil d’État ordonne au Gouvernement d’agir. Quatre ans plus tard, la pollution dépasse toujours les normes : il condamne l’État à payer une astreinte historique de 10 millions d’euros pour qu’il honore ses engagements.

Et plus récemment...

Qu’est-ce qu’une liberté fondamentale ?

- les droits inhérents à la personne humaine comme l’égalité, la sûreté, la propriété ou la résistance à l’oppression ;

- les droits qui sont des aspects ou des conséquences des précédents, comme le suffrage universel, l’égalité des sexes, l’expression ou le culte ;

- les droits sociaux et économiques, comme l’emploi, la protection de la santé ou la gratuité de l’enseignement public ;

- et les droits de « troisième génération », comme le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et des personnes.