La justice administrative,

comment ça marche ?

Tribunaux administratifs, cours administratives d’appel, Conseil d’État... les juridictions administratives sont présentes partout sur le territoire pour vérifier que les administrations respectent le droit. Découvrez comment les citoyens peuvent les saisir et comment les juges prennent leurs décisions.

Comment la justice administrative

rend ses décisions de justice ?

La saisine

Le citoyen dépose son recours. L’administration mise en cause produit sa défense.

L’instruction

Un juge rapporteur examine le recours et les arguments du citoyen et de l’administration.

L’audience

Devant les juges, un magistrat indépendant (rapporteur public) expose sa proposition de solution. Les avocats prennent la parole.

Le délibéré

Les juges délibèrent de l’affaire. Selon les cas, ils sont entre 3 et 17. La décision est adoptée à la majorité. Le juge peut être seul pour certaines affaires précises.

La décision

Les juges rendent leur décision dans les semaines qui suivent l’audience. Il s’écoule en moyenne 7 à 11 mois entre le dépôt du recours et la décision.

Juger au Conseil d’État

De l’instruction à la décision, découvrez concrètement comment les juges administratifs rendent leurs décisions à travers l’exemple d’un recours déposé par une association. Celle-ci estimait que l’État n’agissait pas suffisamment pour réduire la pollution de l’air.

Que regardent les juges pour prendre leurs décisions ?

Pour se prononcer, les juges instruisent le recours du citoyen et examinent ses arguments afin de déterminer si l’administration attaquée a agi de façon illégale.

Par exemple, si l’administration a mal interprété ou négligé une règle de droit, comme une loi ou un règlement européen. Ou encore si elle a restreint injustement des libertés en prenant des mesures de sécurité excessives. Les juges pourront aussi regarder si l’administration a manqué à ses obligations, par exemple si elle n’a pas agi suffisamment pour garantir l’accès à un service public ou la sécurité des citoyens.

Si les juges constatent que l’administration n’a pas respecté le droit, leur décision est contraignante, c’est-à-dire que l’administration est tenue de l’appliquer.

Et en cas d’urgence ?

Certaines mesures prises par l’administration ont des conséquences immédiates sur nos vies et doivent pouvoir être contestées en urgence. Par exemple, si le préfet interdit le déplacement des supporters dans une ville qui accueille un match de football samedi prochain ou si un maire interdit une manifestation prévue quelques jours plus tard.

C’est pourquoi il existe une procédure d’urgence appelée le « référé ». Lorsqu’un citoyen saisit le juge des référés du tribunal administratif ou du Conseil d’État, la procédure est simplifiée et le juge peut rendre sa décision de justice en quelques jours, voire en quelques heures si besoin.

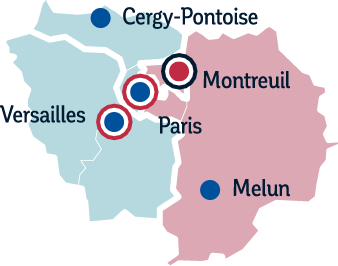

Quelle juridiction saisir ?

En cas de désaccord avec une mesure d’une administration locale, comme une mairie, une préfecture ou un hôpital public :

il faut saisir le tribunal administratif le plus proche de son domicile. Il existe 42 tribunaux administratifs en France.

En cas de désaccord avec la décision des magistrats du tribunal administratif, il est possible de saisir une cour administrative d’appel. Il en existe neuf.

Après la décision de la cour administrative d’appel ou, dans certains cas, du tribunal administratif, il reste un dernier recours : saisir le Conseil d’État, plus haute juridiction administrative en France.

En cas de désaccord avec une mesure du Gouvernement ou d’une autre instance nationale (comme la CNIL ou l’Arcom), il faut saisir directement le Conseil d’État.

Dans tous les cas, la décision du Conseil d’État est définitive et ne peut être contestée.

Pour saisir un tribunal administratif, il n’est pas nécessaire d’être représenté par un avocat dans la majorité des cas. En revanche, c’est souvent obligatoire pour déposer un recours devant une cour administrative d’appel ou le Conseil d’État.

Deux juridictions spécialisées pour des demandes spécifiques

Si un étranger estime qu’il est gravement menacé dans son pays (à cause de son engagement politique, son genre, sa religion, d’une guerre…), et que sa demande d’asile a été refusée par l’administration :

- il peut saisir la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).

En cas de désaccord avec les magistrats de la CNDA, il peut saisir le Conseil d’État.

Si une personne n’est pas d’accord avec un « forfait post-stationnement » (FPS, autrefois amende de stationnement) qu’elle a reçu de la commune où elle s’était garée :

- elle peut saisir le tribunal du stationnement payant.

La justice administrative, c’est

Des juridictions administratives

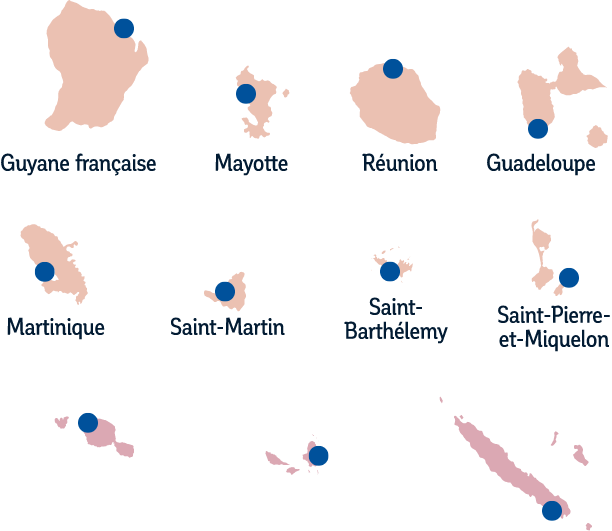

partout sur le territoire

- Tribunal administratif

- Cour administrative d’appel

- Cour nationale du droit d’asile

- Conseil d’État

- Tribunal du stationnement payant

- Tribunal administratif

- Cour administrative d’appel

- Cour nationale du droit d’asile

- Conseil d’État

- Tribunal du stationnement payant